En 1999, quand j’achète mon exemplaire en VF de The Crow, je suis encore jeune et excusable. Et puis ça force le respect, ce mec qui a créé un personnage si mythique, sombre et marquant. On est là, jeune, amoureux et c’est pas réciproque, parmi les loosers et y a tous ces méchants à qui on a bien envie de casser la gueule. On n’en fait rien, parce que, bon. Mais on a bien envie.

En 1999, quand j’achète mon exemplaire en VF de The Crow, je suis encore jeune et excusable. Et puis ça force le respect, ce mec qui a créé un personnage si mythique, sombre et marquant. On est là, jeune, amoureux et c’est pas réciproque, parmi les loosers et y a tous ces méchants à qui on a bien envie de casser la gueule. On n’en fait rien, parce que, bon. Mais on a bien envie.

On voudrait se ramener comme le flippant Eric, qui a volé le maquillage de Robert Smith et qui dit des phrases mystérieuses et dérangeantes, avant de tabasser les vilains qui ont fait souffrir sa copine. Ouais, vas-y The Crow, fait leur voir ! Au moins, reconnaissons que le livre tiens la route, que l’intrigue minimaliste avec la montée progressive jusqu’au massacre final emporte, et que pour peu qu’on soit porté au romantisme exacerbé, tout ça sera jouissif.

De façon pragmatique, on appréciera comme le trait de James, d’abord assez maladroit, digne d’un fanzine gentil mais qui s’oublie vite, s’affine, et comme, particulièrement dans la toute dernière partie, sa maitrise du noir et blanc est poussée.

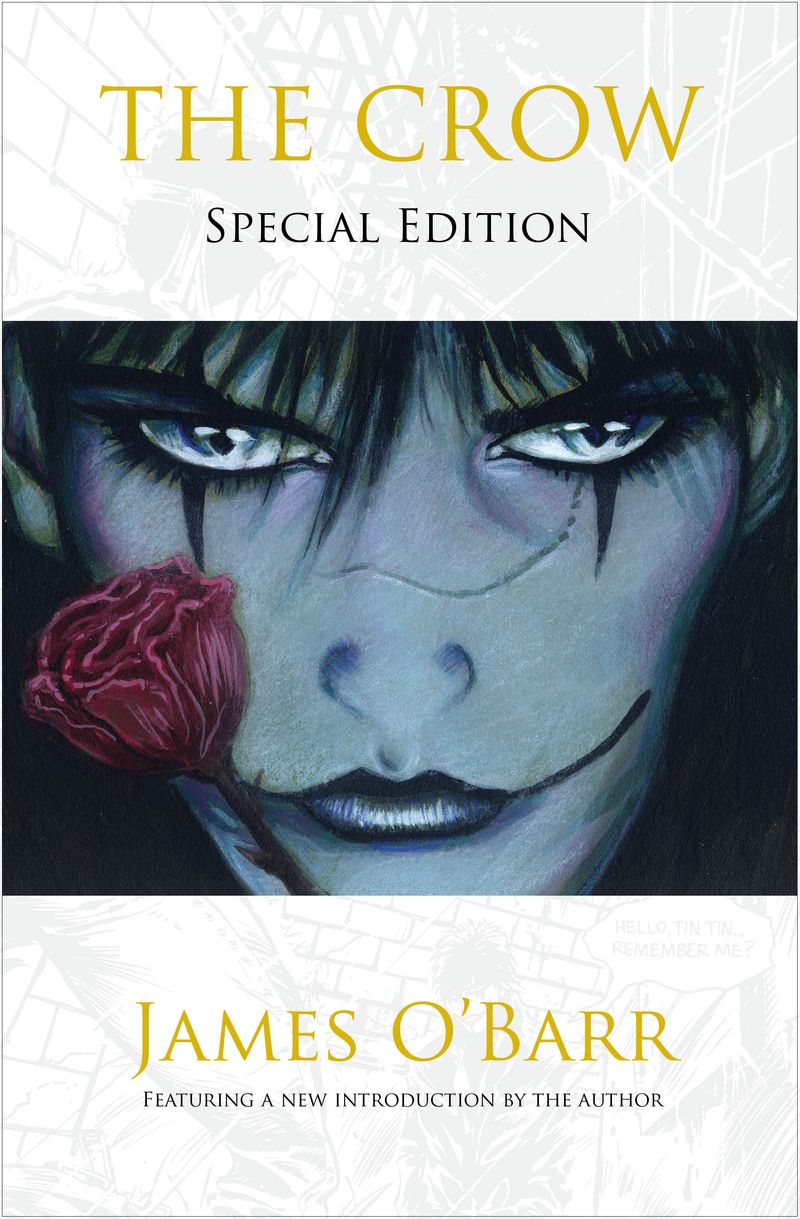

Nous voici en 2011. C’est-à-dire, 30 ans exactement après que l’auteur ait réalisé les premières pages de son histoire (mais c’est visiblement entre 89 et 95 qu’il travaille avec acharnement à son histoire qui sera publiée en plusieurs comics de 28 pages). Pour célébrer cela dignement, sort The Crow, Special Edition, ou : « The definitive author’s vision of the classic graphic novel ». Autrement dit, une nouvelle version avec 30 pages en plus ! Et, c’est important, une introduction de l’auteur qui, enfin, lève le voile sur la tragédie intime qui lui inspira son œuvre.

Vous connaissez certainement le film Orange mécanique de Kubrick, qui est lui aussi est une adaptation, celle du roman éponyme d’Anthony Burgess. C’est assez su, mais qui a été le lire ? On saura deux choses : tout d’abord, Anthony Burgess puise lui aussi dans un drame personnel, puisque sa femme a été violée, devant lui (tout comme dans le roman et le film où les voyous pénètrent la demeure d’un écrivain qui, tiens, écrit un livre intitulé, L’Orange mécanique). Ça, avant qu’elle finisse par mourir des séquelles de cette traumatisante expérience. Anthony Burgess a aussi écrit une version de la vie de Jésus (en VF, L’Homme de Nazareth). C’est important à savoir, car c’est là une des clefs pour comprendre son best-seller qui semble au premier abord juste une histoire de violence gratuite. Car, en vérité, le roman prend comme protagoniste principal celui-là même qui a causé la mort de sa femme. Pourtant, à aucun moment, l’on ne sent d’envie de revanche, rien de haineux ou colérique. Comme si Anthony avait appliqué la doctrine de pardon Chrétienne (il n’était pas pour autant croyant, semble-t-il). Plutôt, sa démarche est celle de comprendre ce qui s’est passé, ce que la société a fait à un garçon pour en faire un criminel dément. J’ai toujours trouvé cela impressionnant et faisant montre d’une certaine force de caractère.

Gardez cela en tête pour la suite. Et reprenons le bel ouvrage de 2011. Qu’avons-nous gagné avec cette Special Edition ? Quelques nouvelles scènes, graphiquement maîtrisées, mais malheureusement mal intégrées (en 2011, non, l’auteur ne dessine plus tout à fait comme en 1990). Il s’avère que James les avait déjà pensées, et peut-être même réalisées pour certaines. Cependant, entre autres pour des questions de pagination (28 pages par numéro, pas plus !), mais aussi en raison de ses capacités techniques de l’époque, James avait dû se résoudre à les écarter. Parmi ces scènes, une en fin de récit, très belle et gothique, avec un cheval enflammé pris dans des barbelés, qui a une forte importance symbolique (comme s’il s’agissait de la douleur de l’auteur qu’enfin 30 ans après, il réussi à libérer).

Et puis, c’est là que le bas blesse, deux passages mettant en scène Eric et Shelly, dans des moments intimes et doux. Mais vraiment intimes et doux. Tellement que ça dégouline et que pour le lecteur qui peut comparer les deux versions (celle sans ces malheureuses scènes et celle avec) ne peut que les voir ressortir, là, mièvres et comme soulignant au marqueur rouge sang la pureté de ces deux êtres avant d’avoir été violentés par les méchants méchants.

À cette double erreur s’ajoute en plus la révélation de taille, celle faite par l’auteur dans une nouvelle préface : le drame, qui en est malgré tout un, réside en un épisode où, parce que jeune et insouciant, James s’étant vu confisquer son permis, appelle un jour sa girlfriend, « The Girl Who Was Shelly », pour qu’elle vienne le chercher. En chemin un chauffeur ivre la percute. Elle meurt sur le coup. OK, c’est triste. On est désolé pour toi, James. D’accord, c’est là un aveu touchant. Mais pourquoi ensuite vouloir tuer tout le monde ?

Or, si l’on compare avec l’approche d’Anthony Burgess, pour un drame bien plus violent d’ailleurs, avec celle-ci, l’on peut se demander si finalement, James, oui, n’était pas – comme il le dit lui-même – très jeune. Personnellement, en 1999, j’avais 17 ans. J’étais excusable. Mais, en 2011, alors que monsieur O’Barr a certainement quelques cheveux blancs, l’on a un peu envie de lui demander : sérieusement, était-ce nécessaire ?