« Oui, j’espère vraiment. Pour son bien. Parce que l’argent qui tombe du ciel, ça promet quasiment toujours des ennuis. »

À la manière d’auteurs aux destins mystérieux ou qui se sont retirés de l’écriture ou du monde public, comme Ambrose Bierce ou J.D. Salinger, John Rothstein a frustré des millions de lecteurs, grands amateurs des romans mettant en scène Jimmy Gold. Frustrés, mais également trahis : car dans le dernier roman, Jimmy Gold, éternel rebelle, rentrait dans le rang en devenant publicitaire, un destin que ses fans ne pardonneront jamais à l’auteur. Parmi ces fans, Morris Bellamy, un lecteur qui sans le savoir glisse vers le psychopathe, et à qui vient l’idée d’aller cambrioler le vieux Rothstein, dont on dit qu’il n’a jamais cessé d’écrire. Non seulement il le cambriole, mais son ressentiment le pousse à l’assassiner. Ayant abattu également ses complices, et craignant un moment que la police remonte jusqu’à lui, il dissimule l’argent, des milliers de dollars, et les carnets – des dizaines et des dizaines de manuscrits sous forme d’épais carnets de moleskine, parmi lesquels deux romans inédits consacrés à Jimmy Gold – dans une malle enterrée en un lieu discret. Alcoolisme, violences, tentative de viol : le voilà bientôt sous les verrous, et pour longtemps, pour un autre crime. Et c’est un enfant, Pete Saubers, qui, quelques années plus tard, alors que l’économie bat de l’aile et que manquent travail et argent, découvre la malle. Un enfant particulièrement futé qui parvient à envoyer de manière anonyme, chaque mois, sans que nul n’ait jamais le moindre soupçon, la somme en argent liquide qui permet à la famille de subsister. Mais si ses parents parviennent quelques années plus tard à retrouver du travail, cette manne providentielle s’épuise et Pete Saubers, qui entretemps est devenu un passionné de littérature, se met en tête de monnayer les manuscrits. Monumentale erreur.

Monumentale erreur, parce que Morris Bellamy finit bel et bien par sortir de prison, et parce qu’il est bien décidé à récupérer le fruit de son crime. Monumentale erreur, parce que le libraire véreux auquel il s’adresse non seulement n’est pas tombé de la dernière pluie, mais est lui-même dans le collimateur de Bellamy. Monumentale erreur, parce qu’est désormais enclenchée la mécanique du pire qui, après le miracle de cet argent comme tombé du ciel, ne peut guère conduire le jeune Pete Saubers et sa famille que vers les pires ennuis.

Du thriller, donc. L’auteur on le sait, en est familier. Mais s’il reste à part dans le domaine de l’épais roman fantastique à base réaliste et n’a pas vraiment de rivaux d’envergure dans ce domaine, il en est tout autrement dans ce registre dans lequel « Pages noires » non seulement peine à se démarquer de la concurrence, mais peut également souffrir de la comparaison avec les meilleurs. En effet, à plus d’une reprise, et même si la convergence des trajectoires des uns et des autres dessine inéluctablement, comme dans une tragédie antique, les contours d’un drame final, il arrive que la mécanique qui devrait être parfaitement huilée se heurte à ce maudit grain de sable qu’est la suspension d’incrédulité propre à faire décrocher le lecteur de la réalité romanesque.

La faute en particulier à des personnages qui sont tantôt très futés et tantôt pas du tout, et à des détails qui font tiquer le lecteur à plus d’une reprise. Le fait que la sœur du héros, pas particulièrement perspicace par ailleurs, se persuade subitement, sur deux obscurs éléments qu’elle aurait dû oublier, que c’est son frère qui a envoyé l’argent, puis (alors que ses parents, son frère et elle-même ont tout à y perdre,) se décide à aller en parler à la police n’a rien de vraisemblable, et même si l’auteur prétexte qu’elle s’inquiète pour ledit frère qu’elle voit tourmenté, le lecteur y verra surtout une grosse ficelle pour intégrer Hodges à l’affaire. Et l’on s’étonnera aussi que sur des éléments extrêmement minces Hodges recrée en quelques seconde pratiquement toute l’histoire, que le libraire véreux fasse de même (le coup de la pastille sur le livre d’occasion est aussi une ficelle vraiment opportune), que la mère « comprenne » comme d’un seul coup que ce soit son fils qui ait envoyé l’argent – d’autres éléments interpellent également, trop nombreux pour que le lecteur reste véritablement happé d’un bout à l’autre du récit.

« Ces larmes-là, Pete s’en rend compte – oui, il s’en rend compte à cet instant, surtout à cet instant, parce que leurs vies y sont suspendues – ces larmes sont l’indicateur du pouvoir suprême de la fiction. »

Un thriller imparfait, donc, même si l’on doit reconnaître à l’auteur une « patte » inchangée pour brosser les détails et les personnages, pour inclure son récit dans le tableau d’un réalisme américain sans faille tout au long d’un épais récit de près de six cent pages, et pour emmener ses personnages vers un final particulièrement tendu. Le lecteur pourra apprécier, après d’autres romans comme « La Part des ténèbres » ou « Misery », de voir l’auteur revenir vers les thématiques de l’écriture, de son pouvoir et de sa malédiction. Et si « Pages noires », en reprenant les personnages du policier Kermit William Hodges, peut n’apparaître rattaché que de manière artificielle au récit précédent, « Mr Mercedes », c’est ce lien qui permet à l’auteur de donner à son récit une petite note de fantastique, cette petite touche de terreur qu’il sait si bien instiller, et qui poussera ses lecteurs à lire « Fin de ronde », qui depuis lors est venu conclure cette série de trois romans mettant en scène le détective Bill Hodges.

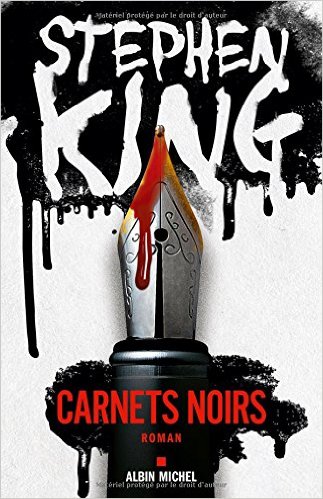

Carnets noirs

Stephen King

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Océane Bies et Nadine Gassie

Couverture : Hauptmann et Compagnie

Le Livre de Poche